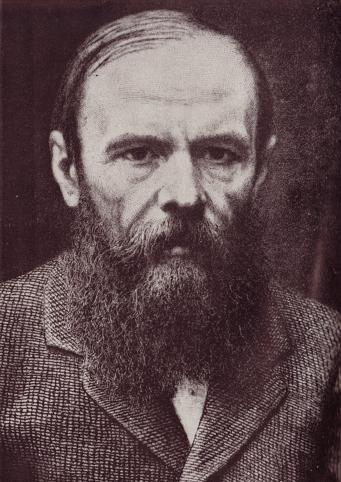

ドストエフスキーの名作「カラマーゾフの兄弟」が亀山郁夫氏の新訳になって売れているそうだ。

ドストエフスキーの名作「カラマーゾフの兄弟」が亀山郁夫氏の新訳になって売れているそうだ。

僕は、高校時代にドストエフスキーを夢中になって読んだ。定番の「罪と罰」から始まり、「未成年」「貧しき人々」「白痴」、そして「カラマーゾフの兄弟」を新潮文庫で立て続けに読んだ。

「カラマーゾフの兄弟」は

高校生の僕は、すごい小説に出会ったと感動した。

中学生まで、日本の純文学を中心に読んできた。

翻訳文学は、ちょっと違和感を感じたりすると、まったく読めなかったのだ。

芥川龍之介、夏目漱石、森鴎外、太宰治、井伏鱒二、谷崎潤一郎、三島由紀夫、その他、新潮文庫の百冊と呼ばれる本もすべて読んだ。

そんな奴がドストエフスキーに出会って、ぶっとんでしまった。

日本の小説が一人称が多く、ひとりの視点に執着するのに比べて、このロシア人は、さまざまな個性豊かな人

ひとりの人間から紡ぎだされる文章とは思えない、圧倒的なイマジネーションを感じた。

いわゆる純文学の頂点に位置するのではないか。

もう、これ以上、純文学にできることはないんじゃないか。

あまりにも強烈な体験だったため、それ以降、純文学を読む気力が失せてしまった。

読書はもっぱらSF小説とか推理小説とか娯楽小説に限られた。

同時に、岩波新書とか、新書サイズの本を知的好奇心を満足させるために読み漁った。

それくらいインパクトの強い読書体験だったが、ドストエフスキーの小説のなかで、僕が最も感動したのはカラマーゾフではない、ちょっと亜流の「白痴」だった。

ドストエフスキー全般に言えるのだが、彼の思想の根底にあるのがキリスト教、ロシア正教であり、その理解なくしては「白痴」も理解できないな、と当時思った。

遠藤周作の「おバカさん」は、「白痴」へのオマージュであることは知られている。

そこで、ドストエフスキーを理解するために、まず新訳聖書を読み、聖書に関する入門書もいくつか読んだ。

それでも、キリスト教は、一筋縄ではいかない。なかなか理解できない。

ナザレのイエスの教えは、倫理的に正しいのだろう。でも、やはりキリスト教の信仰がわからない。

遠藤周作を読んでも、日本人がキリスト教を受容するためには、マリア信仰が鍵になりそうだ、とは思っても、その本髄が理解できない。

僕とドストエフスキーとの間に立ちふさがる大きな壁がキリスト教であった。

しかし、いま「カラマーゾフの兄弟」の新訳が十代の若者に読まれている。

長い小説だから、読むのはシンドイはずだが、特に若者が読書をしなくなったと叫ばれてから久しいのに、キリスト教に関心が高いようにも思えないのに、いま、このような流れがあるのは、なぜだろうか?

30年以上前に十代の僕が夢中になった「おもしろさ」と、現代の若者が感じる「おもしろさ」は同じなのだろうか? 違うのだろうか?

この新訳を読んでみれば、「いま」という時代が抱えている何らかのヒントがつかめるかも知れない。

それに、あの小林秀雄も、ドストエフスキーは50歳になってから、読み返しなさい、と言ってるではないか。

昔読んだ文庫本はもう手元にないから、あらたに新訳本に挑戦してみるか。

読み返すことで、自分自身への新たな発見もあるかも知れない。

コメント